对未知的探索总是充满了不确定性和危险性。在大航海时代,无数风帆折戟深海;早期的飞行史,无数的飞机折翼蓝天;当人类的脚步延伸到太阳系的时候,又有一些探测器像断线的风筝一样杳无音信。

而和大多数的航海航空迥然不同的是,绝大多数的航天探测器,一旦踏上旅程,飞向广袤的太阳系,也是义无反顾,一去不复返,极少有再能回到地球怀抱的幸运儿。

生死未卜,义无反顾,这样的征途使得航天探测器的旅程多少有些悲壮。然而却有这样的一个幸运儿。是一只不向命运屈服的“不死鸟”,在探索一片从未涉足过的陌生小行星时,“身体”不幸受到巨大摧残,甚至和地面失去了联系。在这样的情况下,“隼鸟”却毅然决然的坚持了下来,大难不死,最后在人类的帮助下,重新返回地球。

这只成就了不死鸟的传奇的,就是“隼鸟”号小行星探测器。

在“隼鸟”号功成名就之后,“隼鸟”家族再添一名得力干将——“隼鸟”二号小行星探测器。这颗探测器也正在追随着前辈的脚步前进,并且已经离目标小行星近在咫尺了。

“隼鸟”二号将于近日抵达目标小行星“龙宫”,6月22日,笔者在更新本文的时候,距离进一步缩短到了40km,大约相当于北京地铁6号线或上海地铁9号线全程的长度了。

预计两年后,“隼鸟”二号便会携带着“龙宫”的礼物返回地球。

接下来,我们来逐一认识“隼鸟”家族的两位成员。

——————————————————————————————————————

“隼鸟”号

——————————————————————————————————————

命途多舛却大难不死的“隼鸟”号,是世界上第一个成功从小行星采集到样品并返回地球的探测器,也是第一个成功在小行星表面进行停留并离开的探测器。不过这些光环的背后,却是“隼鸟”号辛酸的“伤病史”。 接二连三的故障曾经导致“隼鸟”号与地球失联过,发动机也接二连三的罢工,电能供应也不尽人意,返回地球的希望曾经变得十分渺茫。这些“伤病”差点毁掉了“隼鸟”号,然而“隼鸟”号顽强的坚持了下来,历时3年艰辛的回家路程,最终成功的安全返回了地球,传奇的经历,加上隼鸟的名字,被大家称之为一只不死鸟。

“隼鸟”号看起来很朴素,是一个长1.6米,宽1.1米,高1米的立方体形状。重量也只有510千克,而通常相同寿命的人造地球卫星重量在一两吨左右。

不过“隼鸟”号朴素的背后却包含着很多的新技术,这些尚未成熟的新技术即赋予了“隼鸟”号新的活力,新技术的不稳定性也是“隼鸟”号最终伤痕累累的一个因素。

另一个不同于当时的绝大多数探测器的地方是,“隼鸟”号的探测目标是一颗名不见经传的小行星,而在此之前,大多数热门天体都是大行星。

之所以选择小行星而非通常的大行星,是经过天文学家们深思熟虑的。天文学家们认为,太阳系中较大的天体都经过了漫长的行星分化,现在的构造和形成时的构造已经沧海桑田了。行星分化的一个简单的解释是,行星上密度较大的物质逐渐向下沉积,密度较低的物质被逐渐抬升到地表,日积月累之后,形成了成分差异很大的地层。

太阳系中较大的天体,甚至包括月球在内,都有不同程度的行星分化,而很多小行星们由于体积太小,几乎没有经历过行星分化,仍然还保持着和诞生时几近相同的状态。这就意味着,这些小行星们就像太阳系的“时间胶囊”一样,保存着很多太阳系早期形成之时的信息,很可能可以为我们了解太阳系的形成和演化提供重要的痕迹和线索。

最简单的例子是,尽管地球已经四十多亿的高龄了,但在地球表面找到一块30亿年前的岩石十分困难,而在月球上找一块古老的岩石要容易的多,在小行星上,则遍地都是古老的岩石。

“隼鸟”号选择的小行星尤其的袖珍,目标小行星编号25143号 “丝川”,是一个仅有535米长,294米宽和209米高的大“土豆”。这个尺寸仅仅只有9个国家体育场“鸟巢”的大小,或者16座胡夫大金字塔的体积。小行星“丝川”也成为了当时人类主动探测的最小的一颗天体。

小行星“丝川”并不位于我们所熟知的,介于火星和木星之间的小行星带,而是一颗阿波罗型小行星。这类小行星主要分布在金星和火星的轨道之间,它们的轨道和地球轨道有交点。也正因为如此,部分阿波罗型小行星接近地球的时候距离非常近,这些使得阿波罗型小行星成为相对容易探测的一类小行星。

“隼鸟”号于2003年5月9日从鹿儿岛航天中心发射升空。好景不长,发射后不久,超强的太阳黑子爆发,“隼鸟”号部分太阳能帆板失效,太阳能电量供应下降。雪上加霜的是,它的蓄电池后来也有一部分损坏了。这个故障对于“隼鸟”号的际遇而言只是命运的开胃小菜,最初的行程还算顺利。

2004年5月19日,“隼鸟”号再次飞掠地球,为什么离开地球之后又一次飞回来呢? “隼鸟”号和地球都只是恰好绕太阳转了一圈,兜…兜圈怎么能算回头路呢,就是一直向前走的啊。

而在技术层面上,这是一个非常节约成本的选择,这样的轨道设计对燃料的需求比较低,“隼鸟”号还可以借用地球的引力加速来提高自己的效率。要知道为了节省燃料,本应飞向地球外侧的“卡西尼”号甚至借力了地球内侧金星的引力加速。

引力加速的基本原理是动量守恒,我们常见的动量守恒出现在台球场上,如果不计桌面阻力,那么台球的碰撞满足动量守恒。而探测器和行星直接的“碰撞”则通过非接触的万有引力来实现,当探测器飞掠过行星并改变方向的时候,会受到行星引力的作用,增加或减小动量,从而增加或减小探测器的速度。

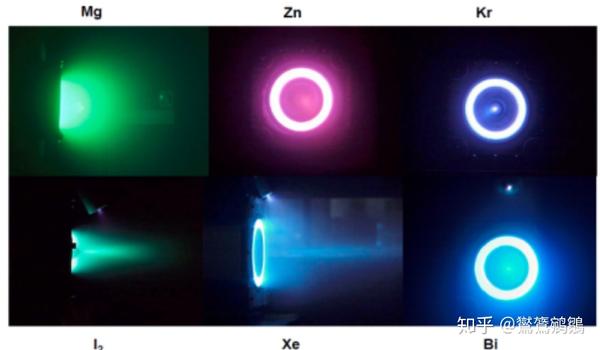

有关火箭和飞船发动机颜色的问题,可以参考:

另一个实现这种低成本低燃料消耗的,就是“隼鸟”号使用的一个新技术——离子推进发动机。这款发动机并不是在“隼鸟”号使上首次使用的,但像“隼鸟”号这样如此长时间使用和验证离子推进发动机的却不多见,这也正是 “隼鸟”号的一个科学目标。这种发动机目前的推力相比常见的化学能发动机要小得多,因此火箭都继续使用化学能发动机推进。但离子推进发动机非常节省燃料,因此可以减少燃料的重量和…钱。并且离子推进发动机在太空中长时间的加速性能满足航天器的使用,因此有望成为未来长距离航天器的主要发动机类型。不过“隼鸟”号的曲折经历无一不和离子推进发动机有关,我们可以看到这项新技术是如何像蹦极一样,将“隼鸟”号推进深渊,又从深渊里拉回。

2005年7月29日,“隼鸟”号的仪器首次拍摄到目标小行星“丝川”,这标志着“隼鸟”号已经快要接近目的地了。

值得一提的是,“隼鸟”号采用的是自动追踪目标天体的技术。漫漫太空,如果没有合适的方法,寻找任何一颗天体都无异于大海捞针,那么怎么样在茫茫太空中定位方向和自己的位置呢?这是一个远早于航天的问题,困扰着所有想定位自己的古人,最简洁的答案就是测星。

由于恒星离我们非常遥远,因此恒星的运动对于我们而言可以忽略,这也是恒星名字的由来。通过测量某一时刻的三颗不同位置的恒星,就可以确定自己的位置了。

测星的方法可以追溯到大航海时期的水手们。而两次世界大战中的潜艇,在长期潜航,安全浮出水面后,面对星空的第一件事,不是感叹,而是赶紧测星来修正自己的位置。时至今日,北斗和GPS等卫星定位系统的定位基本原理仍然秉承这一理论。

那么,看不清怎么办?测不准怎么办?不急不急,看不清拉倒,“隼鸟”号的星图里保存了上千个恒星的坐标,看不清这个看那个了。而测量定位肯定是有误差的,因此,每隔一定距离,“隼鸟”号会再次进行测星,对飞船的位置和方向进一步校准。

有关太空中航天器的定位问题,可以参考:

一切似乎都非常的顺利。

然而,仅仅两天后的7月31日,“隼鸟”号就出现了第一个大问题——x轴姿态控制失灵,这相当于一架不能稳定自己左右转弯的飞机。

现代的航天器大多采用的是三轴稳定的方式,即通过内部控制器的调整,稳定航天器在x,y,z三个坐标轴上的方位,保证航天器在漫无边际的空间中维持自身的相对稳定。

姿态调整的一个简单的例子是我们熟悉的飞机,当飞机需要左右转向(x轴)、左右翻滚(y轴)或上下俯仰(z轴)时,就需要调整飞机的飞行姿态,航天器也是类似的。

坏了一个方向的控制的情况并不算糟糕,“隼鸟”号可以用自己的发动机调整自身姿态。

2005年9月12日,“隼鸟”号离目标小行星“丝川”仅相距20km,官方宣布“隼鸟”号顺利的抵达目的地。

然而祸不单行, 10月2日,“隼鸟”号的y轴姿态稳定也失灵了。

病情加重的“隼鸟”号并没有外科医生,所以它只能继续硬抗。

进入11月,“隼鸟”号开始了多次“薛定谔式”的着陆。由于着陆时通信天线无法对准地球,因此这段时间地球和“隼鸟”号之间是失联的。外加上此时地球和小行星“丝川”之间的距离不近,因此光速的信号传输也会有几分钟的延迟。

这就导致了地面并不知道“隼鸟”号的情况,以及“隼鸟”号是否有条件着陆,你不知道它有没有着陆,你也不知道你发过去的指令有没有生效,只有它发给你消息时,你才知道它有没有着陆。

11月12日,“隼鸟”号下降到了距离小行星表面仅55米的地方,原本准备着陆的“隼鸟”号发生了故障,停在了半空中,不知情的地面工作人员错误的评估了此时 “隼鸟”号薛定谔的状态,人为操纵释放了1斤重的微型着陆器“Minerva”。不过着陆器由于距离地表太高,而“丝川”小行星自身的引力非常小,因此在这个高度下释放的“Minerva”逃逸到了太空,着陆器的着陆失败了。和接下来的事故相比,这只是“隼鸟”号众多故障中的一个插曲。

11月20日,“隼鸟”号首次“触摸”到了小行星“丝川”,这又是一次薛定谔状态的着陆。“隼鸟”号因为不明原因的故障而在10米高的半空中停留,并进入安全模式。此时地面发出了放弃着陆和上升的指令,还没等“隼鸟”号收到这一指令,“隼鸟”号自行降落在了小行星“丝川”的地面上。

随后在上升状态中,“隼鸟”号收到了来自地面的上升指令,地面收到了“隼鸟”号的着陆状态确认,难以形容此时地面工作人员的复杂心情。

11月25日,“隼鸟”号第二次“触碰”到小行星“丝川”。

就在之后的第二天,病情加重了!“隼鸟”号本身就已经有两个方向的姿态稳定控制失灵,不得已依靠12台转向发动机来维持姿态的稳定。

而不幸的是,“隼鸟”号的燃料已经泄露多时,主发动机没有足够的燃料可用,一时无法及时的调整“隼鸟”号自己的姿态,姿态逐渐失控。而姿态的失控将意味着“隼鸟”号的天线无法对准地球,和地球的联络可能中断。

局势越来越恶化,主发动机几乎处于弃疗的状态,12月8日,最不愿意看到的事情还是发生了,“隼鸟”号与地球失联了!

……

不抛弃,不放弃,成为接下来的奋斗目标,这不仅是对地面工作人员的勉励,也是对“隼鸟”号的期待。

“隼鸟”号在失联状态下,姿态会持续的处于不稳定状态,然而在这些不稳定状态中,有一定概率下,“隼鸟”号会处在一个特定的范围内,这一范围内的姿态下“隼鸟”号是可以与地球进行短时间的联络的,这时候地面工作人员就可以尝试人为启动离子推进发动机。

另一方面,地球自身也在公转,因此地球的视角也在不断的变化。总而言之,就是希望能有幸能因此联系上正在乱转的“隼鸟”号,希望乱转之中也能逐渐恢复有序。

地面此时能做的,就是不断的搜寻可能由“隼鸟”号发出的信标信号,并寄希望于“隼鸟”号能够调整回一部分姿态,能够朝向地球哪怕一小会。

等待的过程是煎熬的,很多探测器在失联之后就从此杳无音信,工作人员并不知道自己需要等待多久,大家也不知道遥远的“隼鸟”号此时此刻正在经历着什么样的煎熬,这是一个重病缠身,却又倔强的“隼鸟”号。

2006年1月23日,经历了46个日日夜夜的失联之后,地面最终等到了来自“隼鸟”号的信标信号。“隼鸟”号没有放弃自己,地面也不会。

收到信标信号是一个好的苗头,说明“隼鸟”号的系统还在正常工作,姿态调整还具备一定的功能。于是地面使用了一个最简单的方式来看看是否能控制“隼鸟”号,地面让“隼鸟”号发送另一个信标信号,3天后,地面收到了另一个信标信号,“隼鸟”号做到了!

2月6日,根据地面的指令,“隼鸟”号启动了离子推进发动机,一步一步的进行姿态校准和控制,将天线对准地球。“隼鸟”号的通信天线和一些人见过的大型卫星电视天线是接近的,都是几米宽的抛物面天线,长得像是一口锅。人们用这口锅接收卫星的信号,“隼鸟”号也用这样的一口锅与地面通信。

2006年3月7日,官方正式宣布再次与“隼鸟”号恢复正常联络,“隼鸟”号大难不死,置之死地而后生。

然而“隼鸟”号还有个终极目标——返回地球。“隼鸟”号的仍然病入膏肓的身体还能够继续这趟旅程吗?

即使是完全正常工作的探测器,地球的往返票并不像火车往返北京和上海之间那样有轨道,也不像飞机那样有航线,毕竟北京和上海不会长腿跑掉,因此路线的设计会简单的多。

但是地球、“隼鸟”号和小行星“丝川”都是不断高速运动的,高到可以使用km/s的单位来描述,在这么快的速度下往返天地之间的难度可想而知。

“隼鸟”号的轨道设计是经过精心设计的,采用了一个特殊的大椭圆轨道,这个椭圆轨道的近日点的距离和角度与地球轨道相近,远日点和小行星的距离相近。再利用地球公转周期和探测器公转周期的不同,使得某一时间段内,探测器在近日点附近能够遇上地球,这样探测器再进行变轨和分离返回舱的操作,从而使得返回舱返回地球,如下图所示:

对于“隼鸟”号这样经历了这么多坎坷和风雨的游子“隼鸟”号来说,回家,或许意味着更多。人们也期待“隼鸟”号能够回家,也期待着“隼鸟”号带给我们来自外星的礼物。

2007年4月25日,“隼鸟”号开始回家旅途的第一次变轨。

2009年11月4日,离子推进发动机D故障。祸不单行的是,发动机D完全故障时,还有两台各坏了一半,发动机A和B分别有一部分器件故障。

“隼鸟”号一共有四台离子推进发动机,分别编号为A、B、C、D,原本预计有一台做备份,现在却只有一台完好的发动机。

幸好A和B坏的部分不一样,地面工作人员将A和 B正常工作的部分拼凑成了“一台”可用的发动机,最终的“隼鸟”号仅剩这两台可以使用的发动机。而经过技术人员的计算,这几乎是勉强能使“隼鸟”号返回地球的最低发动机配置了。

身残志坚的“隼鸟”号凭借着微弱的动力和强大的毅力,一步步靠近地球,这条回家路,“隼鸟”号走了三年。

三年后的2010年4月,“隼鸟”号进入返回地球的60天倒计时,此时的“隼鸟”号距离地球还有2700万公里,在这个距离飞向地球的精准程度,堪比太空狙击手。要知道,“隼鸟”号还是带病工作,发动机坏的差不多了的那种。在最后的两个月中,“隼鸟”号进行了4次轨道调整,确保准确无误的进入地球轨道。

返回地球的倒数第3天,“隼鸟”号在距离地球四万公里的高度释放返回舱,准备投入地球的怀抱。 “隼鸟”号的返回舱是一个直径40厘米,高20厘米,重量仅17公斤的“圆盾”状壳体,紧密的保护着来自小行星的“馈赠”。

2010年6月13日,“隼鸟”号返回舱再入返回地球,速度高达12km/s,比普通返回式卫星和载人飞船返回舱速度每秒要多跑4公里。如此高速的返回大气层,返回舱需要耐受和隔离大气层摩擦产生的更高温度,这个温度也是载人飞船和航天飞机所难以承受的。

本来有机会漂泊太阳系的“隼鸟”号主体也选择了回归地球,不过这项选择的代价是坠入大气层烧毁,“隼鸟”号的再入画面十分绚烂,高速摩擦产生的视觉效果如同高空的烟花一般绚烂,“隼鸟”号在烟花中完成了自己的使命。

最终,“隼鸟”号返回舱安全着陆在预定的澳大利亚沙漠中,不死鸟回家了!

——————————————————————————————————————

“隼鸟”二号

——————————————————————————————————————

“隼鸟”号的传奇极大的鼓舞了设计它的航天工程师们,为了让传奇继续下去,工程师们打造了一个新的探测器“隼鸟”二号。“隼鸟”二号将沿用“隼鸟”号已经验证的平台和新技术,并着重改进了“隼鸟”号各处发生故障的部位。毕竟有这样的一次经历就足够刺激了,谁也不想再来体验第二次了。

为了避免之前“隼鸟”号的各种意外的再次发生,“隼鸟”二号做出了这些重大改进:

“隼鸟”二号长1.6米,宽1.1米,高1.4米的立方体形状。重量为590千克,高度和重量上相对“隼鸟”号都有所增加。

肉眼直接比较“隼鸟”姊妹俩,可以看到四个直观的差别:

最大的差别就是天线部分了,“隼鸟”号头顶只有一个长得像锅一样的高增益抛物面天线,然而“隼鸟”号最大的一次事故就是和地面失联,因此“隼鸟”二号则采用了双保险,头顶有两个高增益天线。

这两个高增益天线的频段不同,彼此之间互相“听”不见,因此也不会互相干扰。其中一个是X波段专用于深空探测的频段,另一个则是频率更高的Ka波段,这样地面的工作人员就可以更加高效的和“隼鸟”二号进行交流了。这里的Ka波段通信带宽要明显高于X波段,地面下载数据的速度也会更加快捷。

另一个差别在于测星仪,“隼鸟”二号的前方多出了一个测星仪,两个测星仪不仅可以单独测量星体位置,彼此之间还可以采用干涉测量。两种方式都极大的提高了“隼鸟”二号自己定位的精度,这为“隼鸟”二号的搜寻目标小行星和返回地球,都提高了轨道调整的精确度。

第三个差别是“隼鸟”二号的底部携带了一枚小型的撞击器,这枚撞击器的作用就是狠狠的砸向小行星,希望能将小行星内部的成分也砸出来,这样就能更深入的了解小行星的组成和构造了。这次携带的撞击器非常的暴力,是一枚大号的穿甲弹,主体由2.5公斤重铜质的弹体和4.5公斤的炸药组成。撞击器将以2km/s高速撞向小行星表面,形成一个人造环形山。“隼鸟”二号就将在这个新的环形山里着陆,探寻小行星内部的物质。

第四个差别也位于底部,标记球的数量从三个增加到了五个。标记物的作用是协助探测器降落,探测器到小行星的垂直距离很容易测量出来,但是探测器的水平移动却不方便测量,这时候要是小行星的地面有一座灯塔就好了,这个灵感启发了“隼鸟”家族的工程师们,探测器自己释放一个“灯塔”不久好了。因此,在着陆之前,“隼鸟”都会下一个蛋——释放一个标记球,这个标记球会反射探测器的发出的光,就像一座“小型灯塔”一样为探测器指路,“隼鸟”由此得知自己的位置的变化,尤其是水平方向的唯一。

值得一提的是,标记球会永久停留在小行星表面,正因为如此,2013年4月10日,“隼鸟”二号探测器的团队面向全球开展了一次带上你的姓名前往小行星的活动,这些征集到的姓名都会存入存储芯片里。由于“隼鸟”二号主体将会返回地球,因此存储芯片放在了标记球里,所有参与活动的人的名字都会随着目标球一起长期留在小行星上。

除了这些外在的差异,最重大的内在差别,可能是 “隼鸟”二号的自动和自主控制系统的升级,由于“隼鸟”家族的目的地距离地球都很远,远到光速也需要好几分钟,这样的话地面的隔空喊话也就有了几分钟的延迟,因此鞭长莫及的工作人员索性就把主动权交给探测器自己了。

“隼鸟”号自身的控制系统并不够完善,因此姿态调整接二连三的出现了问题。在“隼鸟”号出现姿态控制问题之后,系统没能根治这一顽疾,导致病情恶化,姿态控制出现了大角度的偏差和失效,这也是导致失联的另一个原因。此外,“隼鸟”号降落和自动采集样本时的控制过程也出现了问题:第一次尝试降落时,在不正确的高度释放了着陆器,使得着陆器溜了;而在“隼鸟”号两次接触小行星地面的过程中,收集装置都未能正常工作,实际收集到的尘埃只是降落时溅起的灰尘。

这些问题都是“隼鸟”二号需要杜绝和防范的,控制好自己的飞行姿态,自主进行着陆、采集和起飞的操作,都是“隼鸟”二号需要苦练的基本功。

2014年12月4日,带着人们和“隼鸟”家族的期望,“隼鸟”二号踏上了预计六年的旅程。

旅程伊始,“隼鸟”二号并不是急急忙忙的飞向目标小行星,而是仔细的做一遍身体检查,确认自身状态健康,检查的重点,是“运动医学科”和“耳鼻喉科”,确切的说,是负责探测器飞行功能的离子推进发动机和负责和地球通信的顺风耳Ka波段高增益天线及收发信道。

历经4个月的测试后,2015年3月5日,“隼鸟”二号体检合格。正式开始了漫长的巡航之旅。

“隼鸟”二号不着急的另一个原因,也和其选择的轨道和发动机有关,“隼鸟”家族都选择了前往小行星的经济舱,期间还要在地球上空“中转”一次,充分节约燃料。为何飞这么久也能很节省燃料呢,因为“隼鸟”家族都是围绕太阳公转飞行的,成为一颗名副其实的人造小行星,太阳的万有引力是为“隼鸟”二号提供了飞行的向心力。目前人类制造出最快速度的物体,就是借助太阳的力量实现的,1974年发射的太阳探测器“赫利俄斯”号,在近日点时最快的公转速度高达70km/s。

2015年12月3日,发射一周年之后,地球和“隼鸟”二号都围绕太阳转了一圈,在最初的起点再一次相会。

在对着地球回眸一笑之后,“隼鸟”二号开始调整轨道,飞向小行星“龙宫”的轨道,开始了一场漫长的追逐赛。

2018年6月3日,“隼鸟”二号追上了小行星“龙宫”,此时两者的距离仅有2600km,相当于北京到昆明的路程。此时“隼鸟”二号不慌不忙的关闭了自己的离子推进发动机。这样的做法是有道理的,离子推进发动机的推力比较小,这么小的油门不适用于急刹车,于是“隼鸟”二号在到达终点前并没有冲刺,而是选择了关掉动力。

即使没有动力,在巨大的惯性之下, “隼鸟”二号的速度可比飞机快的多,不过小行星“龙宫”也不落下风,因此“隼鸟”二号还需要一个月左右的时间来最终抵近“龙宫”。

6月17日,“隼鸟”二号离小行星“龙宫”只有300km左右的距离了,这个距离只相当于上海到南京的路程。

6月22日,笔者在更新本文的时候,距离进一步缩短到了40km,大约相当于北京地铁6号线或上海地铁9号线全程的长度了。

按计划,在抵达小行星“龙宫”之后,地面的工作人员给“隼鸟”二号留了长达一年半的探访时间,这么长的时间应该是足够“隼鸟”二号边玩边工作,甚至偶尔出点问题罢工也应该不影响进度了。

大约在2019年底,“隼鸟”二号将完成全部的工作,启程返回地球,返回地球的时间相对去程要快的多,只需要大约一年,预计2020年底,“隼鸟”二号将接近地球,并送上来自小行星“龙宫”的大礼包。

“隼鸟”二号在小行星“龙宫”这里会发现一个怎样的“龙宫”呢?“龙宫”探宝的旅程会带回来什么呢?我们拭目以待。

这就是仍然在续写传奇的“隼鸟”家族,未来的航天需要更多这样的勇士,来揭开更多的太空奥秘,续写更多的太空传奇!

(未标注的图片来源:JAXA,JAXA公开允许所有商用和非商用场合的图片使用)

本文侧重于 航天器,了解更多有关小行星“龙宫”的信息,参考:

haibaraemily:速报||隼鸟2号探测器即将揭开的小行星“龙宫”的真面目

欢迎关注和投稿下面的专栏。

来源:知乎 www.zhihu.com

作者:鸑鷟鹓鶵

【知乎日报】千万用户的选择,做朋友圈里的新鲜事分享大牛。

点击下载